8月15日

中国:大連にいた

中国東北部には、20代の頃からもう15回ほど足を運んでいる

30年間暮らした泰阜村(長野県)は、満蒙開拓に人口の3分の1を送り出してしまった

開拓民の逃避行(敗戦直後)を受けれいてくれた地である

当時の中国の人たちの冷静な対応に最大限の敬意を表しつつ、この負の遺産を前向きに捉えなければならない

そんな想いで、泰阜村とハルビン市方正県とのこども交流に、一村民としてそして村内の民間団体として深く関わってきた

1990年代のことだ

その泰阜村に、私は1993年に大学卒業してすぐ移住した

自然体験教育の団体に合流したのだ

給料が6万円という、どう考えても選択肢の外にある場にあえて飛び込む

3泊〜2週間のキャンプ(協働生活)そして1年間の山村留学を実施する中で、寝食を共にする中で培われる価値を強烈に感じてきた

そう、同じ釜の飯を食べる(死語かもしれないが)と、やっぱり仲良くなるんだよね

それを国際交流に活用できないか、と当時の先輩や、今はなき兄:辻一憲と夜通し語り合った2000年の夏

大人では手をつなげないアジアの国々

でも、アジアの子どもたちが自然体意キャンプを通して、心底仲良くなったら

きっと戦争を起こさないでのはないか

きっと核ボタンを押さないのでないか

そんな想いを、アジア各国の若者(当時)が賛同した

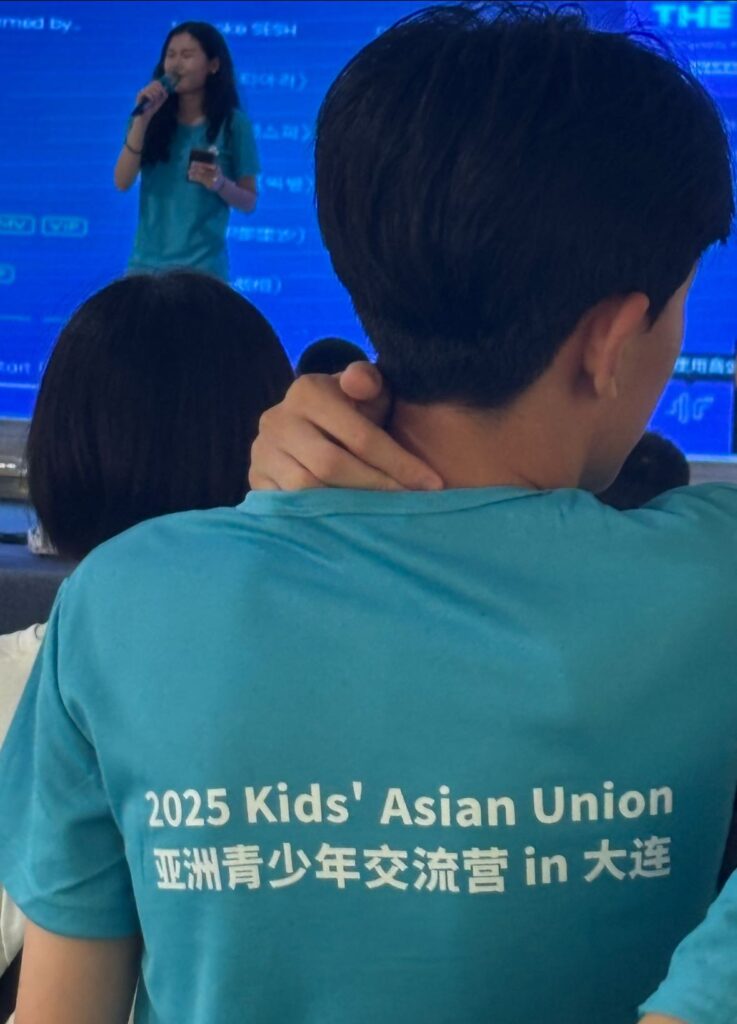

北東アジア(日本、中国、韓国、ロシア、モンゴル)のこどもたちのキャンプ「kids Asian Union キャンプ」

2001年に始まった市民発の平和のうねり

北東アジアの各国から多くの子どもと若者が集って、ごちゃ混ぜで遊んでいる

力を合わせて支え合い、暮らしを創ろうとしている

この混沌とした時空間が、まさに足元の「平和」だろう

こどもたちの歓声、料理の音、ボールを蹴る音、言葉が通じていないのに踊って笑い合う声と歌

確かに、平和の音が聞こえた

こどもたちと若者たちにに伝えたい

寝食を共にすることを通して、隣の人の声なき声に耳を傾け、支え合うことの大切さを

きな臭いアジアの平和構築は極めてハードルが高い

それでも、ひるんでいる場合じゃない

立ち止まっている場合じゃない

混沌さを前向きにとらえること、それが私たちの真骨頂だ

匍匐前進のその先に、きらめく未来が待っている

2025年8月27日 辻英之